22.06.1979, Freitag. Abflug in Zürich Kloten. Unter mir liegt ein riesiges Schachbrett aus gelben, braunen und grünen Äckern, dazwischen Strassen, Häuser, Dörfer, Länder, Autos, - ein Ameisengewimmel, aber immer wieder grosse, freie Flächen, Erde und Himmel. Die Sonne scheint seit Stunden durch das Flugzeugfenster. Dann taucht das Meer 10'000 Meter tief unter uns auf und löst den Kontinent Europa ab. Ich habe keine Angst, denn angesichts dieser Weite stellt sich eine Sicherheit ein, eine Gewissheit, dass alles abläuft auf unserer Erde, mit einem eigenen, unerkennbaren Mechanismus und dass es, so wie es kommt, unwiderrufbar, unwiederbringbar ablaufen muss und richtig ist. Was ist schon wichtig hier oben, dort unten, auf dieser Kugel? Diese Frage drängt sich mit immer wieder auf. Wir Menschen? Ein kleines, unbekanntes Indiomädchen in La Paz? Zufall oder Bestimmung? Unter mir ist alles hellblau, rundum weiter Himmel, Unendlichkeit, das leichte Dröhnen der DC-10 in uns. Nach acht Stunden Flug gibt es einen Zwischenstopp in Nassau auf den Bahamas, wo wir die Uhren um fünf Stunden auf 15 Uhr zurückstellen. Amerika hat noch ein Startverbot für DC-10 Maschinen. Um 21:30 Uhr ist der lange Weiterflug nach Lima. Hier erfahren wir fünf Minuten vor der Landung, dass heute ein Weiterflug nach Bolivien nicht mehr möglich möglich ist - Huelga a l'aeropuerto en La Paz Ein klappriger Bus fährt vom Flugplatz durch kilometerlange Armensiedlungen, bis er das im Zentrum gelegene, koloniale Hotel Bolivar erreicht.

22.06.1979. Samstag, Lima. Ich stürze mich mit dem Fotoapparat in das lärmende Gewühl der Grossstadt Lima. Eine neue, unbekannte Welt umfängt mich. Fremde Gerüche dringen in meine Nase. Es stinkt nach Abfall, Autos und Rauch, der aus offenen Herdfeuern aufsteigt, an denen Indiofrauen gelbe Maiskolben röste. Überall sind Kinder anzutreffen, die als Strassenverkäufer Kleinigkeiten feilhalten. Mitten auf dem grossen Plaza de Armas setze ich mich bei einem Reiterstandbild auf eine Bank, um das farbenprächtige Treiben zu bestaunen. «Shoeshine si sisi ?!» ertönt es, und ein schmächtiger, braunhäutiger, etwas zwölfjähriger Knabe kniet barfuss und mit zerrissenem Pullover vor mir. Unter dichten, schwarzen Haaren schauen dunkle Augen traurig und fragend nach oben. Nach meinem zustimmenden Nicken strahlen die Augen aber stolz nach links und rechts, wo sich sechs weitere Jungen niederlassen und ihre Dienste anbieten. Während der Kleine putzt und putzt, bürstet und glänzt, möchte ein anderer den zweiten Schuh bearbeiten, ein weiterer den Ledergurt und ein vierter bewundert die Digitaluhr. «Cuanto Cuesta?» frage ich schliesslich. Der Junge überlegt kurz, schätzt den Fremden als unerfahrenen Gringo ein, der die Preise noch nicht kennt, und meint schnell: «Einen Dollar!» - «25 Cents wären sicher genug» überlege ich und strecke ihm zwei Dollar hin. Während der Junge strahlend seinen Verdienst rundum zeigt, denke ich an meine zwei zu Hause gebliebenen Töchter im Alter des Jungen und gehe schnell weg. Ich hätte weinen können.Es ist schwer, in dieser Stadt Tourist zu sein. Die Bilder sind zu deprimierend. In der Kathedrale von Lima liegt Pizarro begraben, der grosse Eroberer und Zerstörer der südamerikanischen Kultur. Neben seinem Grab kann man bei irgend einem Heiligen seinen Lebenswunsch auf einen Zettel schreiben und einwerfen, natürlich mit Geld. Der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Ich glaube nicht mehr daran, seit ich diese Bilder in dieser Stadt gesehen habe. Mein Geld gebe ich lieber der Bettlerin an der Kirchentüre. Ein Junge bettelt sogar in der Kirche, ‑ ohne grossen Erfolg.

23.06.1979. Samstagabend, Ankunft in La Paz. Um 21 Uhr landen wir in La Paz. Der Anflug über der Stadt ist grossartig. Das Flugzeug dreht eine lange Runde über dem kesselartigen Tal, das sich von der Höhe des Altiplanos von 4000 Metern bis auf 3200 Meter hinunterzieht. Die ganze Stadt ist erleuchtet. Ich fühle mich sehr müde, und die Höhe macht sich mit einem Ruhepuls von 85/min bemerkbar. Es dauert fast eine Stunde, bis ich durch den Zoll bin. Die Fahrt im Taxi zeigt eine schöne Seite der Stadt. Um 23 Uhr erreiche ich die Hosteria Claudia. Meine Reservation steht im Buch, der Portier merkt nicht, dass das Datum für zwei Wochen später wäre. Schnell ziehe ich mich zurück, packe kurz aus und lege mich ins Bett. Direkt unter meinem Zimmer raucht ein Feuer. Die Stadt hat mich mich sehr freundlich empfange. Überall blühen Feuer in den Strassen, Menschen stehen darum, Rauch liegt in der Luft. Es ist das Fest des San Juan, an dem man um die Feuer tanzt.

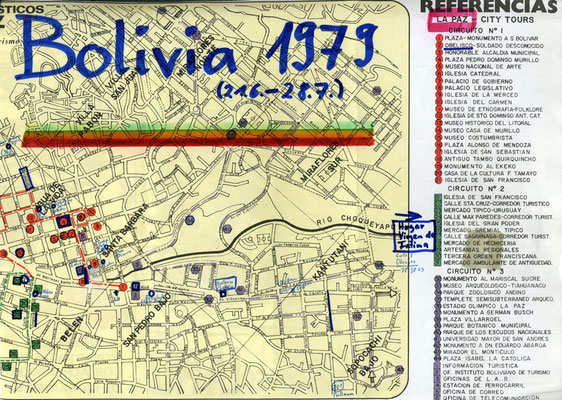

24.06.1979. Sonntag, in La Paz, mein Zimmer in der Hosteria Claudia Mein Zimmer im 2. Stock ist winzig, aber sauber. Die Sonnenstoren mit verknüpften Schnüren kann ich nicht senken, das Lavabo hängt halb abgerissen an der Wand, der Warmwasserhahn funktioniert nicht. Glücklicherweise liegen die Toiletten in der Nähe, und dort hat es auch eine Dusche. Sobald die Sonne verschwindet, wird es sehr ungemütlich, sodass ich meist im Bett liege oder den Abend in der Stadt verbringe. Wir haben ja auch Winter in Bolivien. Mühsam versuche ich mit dem Wörterbuch ein paar Sätze auf Spanisch zusmmenzustellen, um mich beim Portier über das Zimmer zu beschweren. Ich schreibe jedes Wort auf. Eine Kommunikationstechnik, die mich in den folgenden Wochen während Stunden und Nächten beschäftigen wird. Erst später merke ich, dass eine solche Beschwerde sinnlos war, denn eine Heizung und Warmwasser gibt es in keinem Zimmer. Die Dusche im Gang hat einen Durchlauferhitzer mit lebensgefährlichen, elektrischen Installationen. Am späten Nachmittag mache ich einen ersten Spaziergang. Langsam setze ich Fuss vor Fuss und erkunde die Hauptstrasse von La Paz, die Avenida de 16 di Julio, hinauf bis zur Plaza San Franzisco, wo die Kathedrale steht. Zwischendurch setze ich mich auf der mittleren Promenade auf eine Bank, um den Atem zu beruhigen. Mein erster Eindruck ist nicht so deprimierend wie in Lima. Ich vermisse die Schuhputzer und Bettler oder fehlen sie, weil Sonntag ist? Die Indiofrauen mit ihren farbigen Röcken tragen fast alle ihre Tücher um den Rücken gebunden, darin liegt ihr Kind. Bilder zum Vergrössern anklicken

La Paz ist eine graue, aber schöne und lebendige Stadt. Das Gemisch von verschiedenen Brauntönen wird durch die farbigen Röcke und Tragtücher der Indiofrauen aufgelockert. Die meisten Frauen tragen einen braunen Melonenhut, das Kennzeichen der Frauen von La Paz und das Statussymbol der Frau, die das Recht hat, den Hut zu tragen, denn sie trägt auch die Hauptlast der Arbeit. Sie trägt ihr Kind im bunten Rückentuch, mit flachen Schuhen scheint sie etwas schwerfällig die Strassen hinauf‑ oder hinunterzuwatscheln, und ihre Stimmen tönt kindlich. Ihre scheinbare Fülligkeit beruht wahrscheinlich nur auf den zahlreichen, übereinander getragenen Röcken. Viele sitzen stundenlang, tagelang an ihrem Verkaufsplatz, die Waren vor sich ausgebreitet. Um die Mittagszeit herrscht in den Strassen ein fürchterliches Gedränge von Leuten und Autos. Mittendrinn stehen die grüngekleideten Polizisten oder Polizistinnen, sie müssen übrigens einen Mittelschulabschluss haben, und regeln den Verkehr. Alles hupt und wechselt links oder rechts die Fahrbahn. Fast ein Wunder, dass man nie einen Unfall sieht. Die grossen Strassenkreuzer saufen oft bis zu 30 Liter Benzin, das hier noch sehr billig ist, so ca. 20 bis 30 Rappen. Viele Taxis und Mikrobusse bilden den öffentlichen Verkehr. Es geht lange, bis ich begreife, welche Busse nach Obrajes und von dort wieder in die Stadt hinauffahren. Nur in Stosszeiten ist es schwierig, denn wenn das Fahrzeug voll ist, hält keiner mehr an.

Ich besuche alle Restaurants an der Avenida de 16 de Julio, um einige zu finden, wo ich gut essen kann. Im Gargantua treffe ich einen Deutschen an, der mit uns von Lima nach La Paz geflogen ist. Er ist Representant der BSAF aus Deutschland. Diese Beiz scheint ein Treffpunkt seiner Freunde zu sein, denn es hat viele Deutsche in La Paz. Bald kommt ein hochgewachsener Blonder, jung und wichtigtuerisch. Es ist Sicherheitschef der deutschen Botschaft, ein GSG‑9 Mann. Man blöfft von Waffenlieferungen, redet andeutungsweise und geheimnisvoll, und vor allem lächelt man über die Bolivianer, die nicht ernst zu nehmen seien. Es seien Kinder, die fast jeden Tag einen Staatsstreich durchführten. Dann vernehme ich einige interessante Informationen. Am Sonntag ist wegen den Wahlen ein allgemeines Fahrverbot und ein Ausschankverbot für Alkohol. In diesem Zusammenhang könnte es auch zu Unruhen kommen. Man solle besser im Hotel bleiben. Auch der Botschaftsbeamte der schweizerischen Botschaft rät mir, bei der kleinsten Unruhe das nächste Flugzeug zu besteigen und zu verduften. Nun, dass bald Wahlen sind, bemerkt man gut und überall. Alle Wände sind dutzendfach mit Plakaten überklebt oder mit den verschiedensten Slogans der zahlreichen Parteien übermalt. Polizei und die Armee sind überall. In Hinterhöfen versteckt stehen ganze Armeeeinheiten einsatzbereit. Kasernen stehen ja auch an allen strategisch wichtigen Punkten der Stadt. Vor dem Regierungssitz auf der Plaza der Murillo, dem Platz der zehntausend Tauben, stehen Soldaten. Wenn eine wichtige Persönlichkeit angefahren kommt, drängt ein Detachement die Leute auf Distanz, dann marschieren die Colorados (rotbekittelte Präsidentengarde) heraus, stellen sich auf, zivile Geheimpolizisten beobachten die Leute. Die Colorados sind mit SIG‑Sturmgewehren, kleinkalibrigen Gasdruckladern aus Neuhausen/CH, bewaffnet. Die Soldaten selber sehen aus wie Knaben.

Montag, 25.06.1979. Erste Begegnung im Hogar Virgen de Fatima, Obrajes: Nach einer zweiten fast schlaflosen Nacht beginnt ein erster anstrengender Tag. Ich fahre ich zur Schweizer Botschaft, um zu schauen, ob mir der Geschäftsträger eine Verbindung mit dem Waisenhaus herstellen kann, da ich die Adresse nicht habe und kaum Spanisch spreche. Ich möchte so schnell wie möglich unsere kleine Tochter sehen. Herr C. ist sehr nett, kann mir aber nicht helfen. Also muss ich mich selber auf die Suche machen. Mit einem Taxi fahre ich in den tiefer unten liegenden Stadtteil Obrajes, wo irgendwo das Heim Hogar Virgen de Fatima sein muss. Die Fahrt führt am Präsidentenpalais vorbei, wo am Eingang MP‑Soldaten mit schweizerischen SIG‑Sturmgewehren stehen, alle mit weissen Handschuhen. Der Taxifahrer ist mir sehr behilflich. Wir halten bei einer Apotheke, wo wir ins Heim telephonieren und so die Adresse erfahren: Obrajes, Calle 3. Lange suchen wir an endlosen Mauern und verschlossenen Eisentüren einen Eingang, bis wir endlich nach mehrmaligem Fragen am Ziel sind. Bange trete ich durch das offene Tor in einen Vorhof und stehe vor einem länglichen, einstöckigen Gebäude, das mit seinen vielen zerbrochenen Fensterscheiben recht armselig aussieht. Kindergruppen mit Frauen sitzen am Boden und spielen mit nichts. Ist unsere Tochter dabei? Ich frage nach der Sozialhelferin Maria. Der Ruf ‑ el Papa de Maribel ‑ klingt durch die kahlen Gänge. Ich kann in einem schäbigen Büro warten, wo ich von der schwarzgekleideten Maria freundlich empfangen werde. Wir haben Sprachschwierigkeiten und lächeln verlegen. Sie spricht nur Spanisch, und so stammle ich zuerst meine wenigen, vorbereiteten Sätze. Ich bin aufgeregt, erwartungsvoll, etwas unsicher, freue mich. Und dann kommt das kleine Mädchen an der Hand der Wirtschafterin ins Zimmer, dunkle, mit Wasser straff gezogene Haare mit zwei Zöpfchen, tiefe Augen, rote, rauhe Backen und ein rosa Kleidchen. Die Frauen rufen fröhlich: «Tu papa, tu papa», und irgend etwas wie, «besalo Papa», was ich nicht verstehe. Aber dann kommt Maribel und gibt mir ein Küsschen, scheu und zurückhaltend, und schon werden wir von der Sozialhelferin hinausgeschickt ‑ para conocerlo ‑ wir sollten uns gegenseitig kennenlernen. Und so stehen wir da, und ich habe vom ersten Augenblick an gewusst, wie ich das kleine Mädchen gesehen habe, mit seiner Schnudernase, den grossen Augen und den schmutzigen, grünen Hosen unter dem schnell übergezogenen Kleidchen, ‑ dieses Mädchen gehört zu uns, es ist so bestimmt, alles wird gut werden. Nun sind wir mehr als zwei Stunden zusammen. Wir spazieren vor dem langezogenen Hauptgebäude auf den Steinplatten, setzen uns auf die Treppe, und etwas unbeholfen versuche ich Maribel ein Lächeln abzugewinnen. Dies gelingt mir aber erst nach langer Zeit mit der Rakete ‑ eins, zwei, hopp in die Luft und von meinen Armen sicher aufgefangen. Sie spaziert noch recht unbeholfen umher und lässt meinen Finger und den Pelzhasen, den ich ihm mitgebracht habe, nicht mehr los. Ich mache einige Photos, stopfe Maribel mit Täfeli voll, die mir die Wirtschafterin glücklicherweise noch schnell in die Hand gedrückt hat, und zeige ihr die Photographie von «Mama» in meiner Brieftasche. Nach einiger Zeit zieht Maribel die Photo heraus und sagt «Mama». Dann schläft sie auf meinen Armen ein, ich fühle mich glücklich.

Die Zimmer im Hogar: Es gibt zwei Zimmern für die Kinder im Alter von ungefähr zwei Jahren, die mir einen unerfreulichen Eindruck hinterlassen. Ungefähr zehn kleine Kinder krabbeln im Schmutz und unter den zwanzig, in drei Reihen stehenden Bettchen umher. Es ist kühl, einige haben ihre Socken oder zerschlissenen Schuhe verloren. Der Boden ist kalt und ohne Teppich. Eines der Kinder hat in die Hosen gemacht, denn alle haben meistens Durchfall, es läuft die Hosenbeine hinunter. Eine der drei Indiohelferinnen, die gerade im Zimmer ist, wischt mit einem Tuch auf. Diese Tücher dienen für alles, als Windeln und auch um die Nasen und den Boden zu putzen. Alle Kinder haben eine schreckliche Schnudernase, von Zeit zu Zeit wird mit dem Tuch darübergewischt. Ich vernehme, dass zwei Kinder aus dem Zimmer gerade im Spital sind und dass im letzten Monat drei aus dem Heim an Bronchitis gestorben sind. Wer bezahlt ihnen schon Antibiotika? Ins Spital kommen sie meistens, wenn es zu spät ist, und jemand meint, das Spital sei fast wie ein Todesurteil. Im ganzen Heim gibt es keine Heizung, nur viele zerbrochenen Fensterscheiben, vor allem in den Zimmern der grösseren Kinder. Jetzt ist aber in Bolivien gerade Winter, der sehr trocken und sonnig ist. Dies bedeutet auf einer Höhe von bis zu 4000 Metern trotzdem sehr kalte Nächte. In Maribels Zimmer ist ein Heizstrahler montiert. Ich sehe ihn nie eingeschaltet. Dieses Zimmer wird später fast täglich umgestellt. Man sucht Verbesserungen, vor allem für die Helferinnen, von denen eine in der Nacht im Zimmer bleiben muss. Deshalb hat es auch ein grosses Bett, das manchmal hinter dem Büchergestell für die Kleidchen versteckt ist und auf dem gewöhnlich das eigene Bébé der einen Helferin liegt. Sie nehmen ihre Kinder auch tagsüber mit. In einer Nische ist ein Lavabo mit kaltem Wasser. Dort stehen einige runde Blechnäpfe. Diese Töpfchen werden draussen bei der Waschanlage auf dem Spielplatz ausgekippt, ausgewaschen und dann zurückgebracht. Die Exkremente färben die Tümpel braun. Auf dem gleichen Boden werden die frisch gewaschenen Wäschestücke zum Trocknen ausgelegt. Jeder Tag ist Waschtag. Noch schlimmer ist es bei den älteren Kindern. Diese haben im Keller einen speziellem Raum, wo ebenfalls Töpfchen stehen, und aber vieles auf den Boden fällt. Ausgeschwemmt wird alles auf den Spielplatz hinaus, auf dem am Sonntag Fussballspiele stattfinden. Manchmal stinkt es fürchterlich. In der dritten Woche bekommen die Kinder in Maribels Zimmer sogar einen Teppich. Die hygienischen Verhältnise werden dadurch nicht besser, denn vom Teppich kann man ja nicht immer alles gut aufwischen. Sogar ein Vorhang wird später angeschafft und ein Mobile aufgehängt. Um die schäbigen und kaputten Plastikspielsachen wird oft heftig gestritten. Wenn ein Kind irgend ein Schnürchen oder Silberpapierchen findet, ist dies eine Kostbarkeit, die man stundenlang in der Hand versteckt, damit es einem ja niemand wegnehmen kannn.

Das Essen im Heim: Die Kleinen bekommen regelmässig und genügend zu essen. Zum Essen werden alle auf farbig bemalte Holzstühlchen gesetzt, die wie unsere Kleinkinderstühle eine Abstellfläche haben. Nun bekommt jedes Kind ein Schüsselchen vorgesetzt mit einem Löffel darin. Jedes versucht, so gut es geht, etwas von der Suppe zu erwischen. Da die Helferin nicht allen auf einmal das Essen eingeben kann, fliesst die Suppe bei vielen über den Pullover und die zähen, zu grossen Kuhfleischbrocken fallen auf den Boden oder werden in der Backe gesammelt und dann auf einmal ausgespuckt. Ein drolliger Junge, man nennt ihn Gringo, vergreift sich noch am Essen seines Nachbarn, und schon geht das Geschrei los. «Comer, Comer!» lautet der Befehl der Aufseherein, und diesem Kommando wird mit leichten Schlägen mit dem feuchten Mundwischtuch Nachdruck verliehen. Virgina ist vor allem damit beschäftigt, dem am meisten behinderten Mädchen in der hinteren Zimmerecke das Essen einzugeben. Dieses Mädchen bleibt den ganzen Tag in ihrem Gitterbettchen, lacht verkrampft, wenn es mich sieht, darf aber nie mit den andern am Boden herumkriechen. Einmal füttere ich es, was sehr schwierig ist, da es die Nahrung kaum im Munde halten kann. Maribel ist bevorzugt, da es von seinem Papa gefüttert wird. Manchmal sind auch grössere Knaben der Helferinnen dabei und helfen auch. Eric ist ein aufgeweckter Indiojunge, der in die Schule geht und vieles von mir wissen will. Er rennt immer mit dem Dictionnaire hinter mir her. Zum Dessert gibt es manchmal eine sulzige Gelatine. Zum Essen selber gibt es nichts zu trinken, erst nachher werden Plastikbecher mit einem daran befestigten Trinkröhrchen verteilt. Es gibt viel Reis und Suppe mit ein wenig Gemüse und zähem Kuhfleisch darin. Die grösseren Kinder bis zu fünf Jahren essen im Essaal in zwei langen Reihen. Dieser Essaal steht alleine hinter dem Hauptgebäude und dem Waschplatz, gegenüber der beiden Säuglingszimmer. Auch die Helferinnen holen sich einen Teller voll in der Küche und setzen sich auf die Steinmauer des Waschplatzes. Nach dem Mittagessen ist Siesta für die Kleinen. Dies ist immer ein guter Moment für mich, um Maribel zu verlassen, denn dann weint sie nicht so sehr, wenn ich gehe.

Die medizinische Versorgung: In einem kleinen Raum, der an die Säuglingszimmer anschliesst, residiert die Krankenschwester. Sie ist geachtet und trägt eine weisse Schürze. Sie darf sogar spritzen und führt sorgsam die Tabellen mit den Rapporten über die Kinder. Zweimal in der Woche sollte die Ärztin ins Heim kommen, um die kranken Kinder zu untersuchen. Medizin ist zum Teil vorhanden, aber man kann nicht allen Antibiotika spritzen, wenn sie erkältet sind. Wer sollte dies bezahlen? Natürlich der Europäer, der Gringo, der hat Geld, also schreibt man für Maribel, die einmal sehr krank wird, ein Rezept für vier Spritzen, Tabeletten und Hustensirup. Sie braucht es dringend, und ich bin auch froh zu wissen, dass andere auch von diesen Medikamenten bekommen werden. Nur ob die Ärztin in drei Tagen wieder kommt, ist nie so gewiss. Spielt es eine Rolle bei so viel Waisen? Die Kindersterblichkeit betrage in Bolivien im ersten Lebensjahr bis zu 50 %. Wer das erste Jahr überstanden hat, kann viel ertragen. Warum gibt es so viele tote Kinder? Eine Lungenentzündung bedeutet für ein Kleinkind, das fehlernährt ist und dessen Eltern keine Medikamente kaufen können, den Tod. Dazu kommt, dass die Kinder lange gestillt werden. Kommt nun ein zweites Kind gleich auf das erste, so muss das erste auf einmal Erwachsenennahrung zu sich nehmen, was ihm oft nicht bekommt.

Samstag, 30.07.1979. Ich habe den ersten «freien» Tag und besuche ich die Indiomärkte des «Mercado Negro» oberhalb der San Franzisko Kathedrale. In der Kirche ist Gottesdienst. Die Mauern sind alt, die Goldaltäre glänzen gelb. Indios knieen, ein Pastor verteilt das Abendmahl, dazu spielt die Orgel traurig‑fröhliche Klänge, die wie Foxtrott und Tango tönen. Irgendwie rührt es mich stark, denn der Glaube scheint mir hier zu leben, wenn man sieht, wie ein Indio niederkniet und das Kreuz schlägt. Am Eingang streckt mir eine Frau drei Kerzen hin für drei Pesos, ‑ für jede Tochter eine. Ich steige die Calle Sagaragna hinauf und entdecke immer wieder Neues. Je höher man steigt, desto interessanter wird der Indiomarkt, und umso weniger Touristen hat man. Ich spaziere drei Stunden durch die Märkte hinauf, bis zu den Strassen, in denen die Lastwagen aus den Yungas entladen werden. Hier decken sich die Indios selber mit Waren ein. Die Früchte werden von hier durch die Träger in die Stadt hinuntergebracht, und die Ware wird so verteilt. Hier oben kaufen auch die Indiofrauen ihre Waren eine. Es gibt ganze Strassenzüge mit gleichen Warenständen. Da werden die weiten, farbigen Röcke, Tragtücher und auch die flachen Schuhe verkauft, bei denen man innen die vorstehenden Nägel noch selber umschlagen muss. s ist fast alles erhältlich, vieles sei Schmuggelware aus Peru, sogar die schönen Lamapullover. Ich photographiere viel, die Stände mit Früchten, Fleisch (es hat geschlachtete Meerschweinchen darunter), Gemüse, Frauenröcken, Tragtüchern, Hüten, Schuhen. Alles ist kunterbunt, farbig und lebendig. Die schönen Pullover und Ponchos werden kaum von den Einheimischen getragen. Sind sie für die Touristen? Aus einer gewissen Distanz wage ich es auch mit dem Teleobjektiv einige Indios zu photographieren. Dann erreiche ich den Zaubermarkt in der Calle Linares. Hier darf nicht photographiert werden, weil sonst der Zauber seine Wirkung verliert. Am meisten beeindrucken mich die getrockneten Lamaföten, die von den Indios beim Neubau einer Adobehütte in den Ecken eingemauert werden und Glück bringen sollen. Eine alte Frau erklärt mir lange, wofür all ihre Zaubermittel sind. Dann bereitet sie mir eine Zaubermischung, «por la suerte de su casa», für das Schicksal meines Heims mit Haus, Frau und drei Mädchen. Ihre Angaben habe ich aufgeschrieben und sie später in einem Museum vergleichen können.

Gegenstände vorn Zaubermarkt: (alle Stücke aus der «Mesa negra» der «Callawayas»

• Zaubermischung «por la suerte de su casa». Gutes Schicksal für eine Familie mit Haus und drei Mädchen

• schwarze Bohnen - ojos de

lama (für die Atmung)

• farbige Bänder aus Wolle

- Glück (an der Haustüre aufhängen)

• Tuffstein, nützlich für den Bauch

• Harz - gelber Bernstein,

gegen Feuer (incienso)

• Khochquas – weisse Glücksbringer, geometische Talismane: für Haus, Liebe, für Geld (Hände – para atrear dineros), für Fruchtbarkeit, Glück im Stall

(para tener ganado)

• Früchte gegen das Böse (par alas maladictiones), Kuthuymiku - gerippelte Nüsse, Tojlulu – Nüsse, Sihuayra – dreiteilige, spiralige gelbe Früchte – para llamar el anima de las ninas

• Kokablätter (Kokatee), Eeukalyptusfrüchte und Blätter, Kaffeebohnen, Zuckerrohr

Sonntag, 01.07.1997. Wahltag in Bolivien. Heute sollen demokratische Wahlen die Militärregierung des General Padilla ablösen. Der General hat eine korrekte Durchführung und eine anschliessende Machtabgabe an die Wählsieger versprochen. Jedermann ist gespannt, wer von den verschiedenen Gruppierungen siegen wird. Es hat verschiedene Wählmanifestationen, aber als Sieger kommen wahrscheinlich nur Siles Zuazo oder General Banzer (ein ehemaliger Juntachef) in Frage. Der Tag ist sehr ruhig, denn es herrscht Fahrverbot, Alkoholausschankverbot, und die Restaurants sind geschlossen. Die Ruhe gefällt mir, der Tag ist strahlend klar. Man sitzt den ganzen Tag am Radio. Es ist alles ruhig. An einigen Orten sind die Wahlurnen geklaut worden, und so können 600 Leute nicht stirmmen. An einem andern Ort hat man vor Wahlbeginn die Urnen noch einmal geöffnet und darin schon 24 Stimmen für General Banzer gefunden. General Banzer war bis 1978 Diktator und scheint im Land, zusammen mit dem Geldadel, eine traurige Rolle zu spielen. Natürlich haben sie kein Interesse am Schicksal der Indios, die rund 70 % der Bevölkerung ausmachen. In einem Restaurant bei einer Parillada (Grillplatte) gibt mir später ein bolivianischer Ingenieur folgende Erklärung: «Was meinen sie? Wir sollten uns total für die Indios einsetzen? Die würden bei einem Umsturz für uns auch keinen Finger rühren.

Dienstag, 03.07.1979. Heute bin ich unternehmungslustig und beginne von der Stadtmitte aus in die oberen Stadtviertel Richtung Altiplano hinaufzusteigen. Ich steige langsam höher und höher. Der Weg wird steiler, wird zum schmalen Fussweg und hört schlussendlich fast ganz auf. Es ist ein mühsamer Aufstieg, ich muss immer wieder anhalten, atmen, photographieren und vor allem schauen. Ich sehe einen Fussballplatz, Töggelikasten stehen auf dem Vorplatze, und ein Schmutzrinnsal schwemmt allen Abfall mitten auf der Strässe hinunter. In diesem engen Tal ragen steile Wände gegen den Altiplanorand. Überall stehen kleine Adobehäuser mit Wellblechdächern mit engen Höfen. Die Türen schliessen sich vor mir wie von Geisterhand. Schmutz, Abfall, Schmutz, dann eine grosse Abfallhalde, eine lange Schlange von Indios mit leeren Kanistern. Sie warten, um Kerosenbrennstoff zu kaufen. Schwer beladene Frauen steigen neben mir in die Höhe, andere waschen knieend an einem braunen Rinnsal ihre farbige Wäsche, die anschliessend auf den Felsen ausgebreitet die Gegend bunt bemalt. Überall sind winzige Verkaufsläden, in denen ich aber nirgends eine «botilla» bekomme, um meinen Durst zu löschen. Ist man dem Gringo gegenüber, der sich wohl hierhin verirrt hat, so misstrauisch? Brauner Fels, braune Stauberde, Hühner, Schweine im Schmutz, ‑ ob ich umkehren soll? Nein, ich will bis hinauf und gelange endlich zu einer Kuppe, von der aus man einen prächtigen Rundblick über die ganze Stadt hat. Dann bin ich wieder auf einer Staubstrasse in den Armenvierteln, fast zuoberst, wo auch wiederum Mikrobusse fahren. Die Ämsten wohnen in La Paz zuoberst, wo die Luft am dünnsten ist. Ein Taxi hält neben mir, zwei Marktfrauen steigen mit ihrer Ware vor einer Hütte aus, betteln um Preiserlass, und ich benutze die Gelegenheit und fahre mit dem Taxi vom Altiplano in die Stadt zurück. Der Blick von der Hochebene auf das Tal von La Paz ist herrlich. Als Hintergrund ragt weiss der Illimani, das Wahrzeichen der Stadt, empor. Da es mir danach ist, hesuche ich noch den Markt, wo ich fast mein ganzes Taschengeld für zwei schöne, gewobene Indiotücher ausgebe.

Die Entfernung von zu Hause wird mir langsam immer bewusster. Die Verhältnisse, Ereignisse und Kleinigkeiten daheim sehen von hier aus ganz anders aus. Die Angst um die Kleine ist so dominierend, dass alle früheren Sorgen und Ereignisse als unwesentlich erscheinen. Ich fühle mich glücklich, privilegiert, traurig und unwichtig, etwas ausserhalb des üblichen Stromes gesetzt, um etwas zu tun, was uns richtig erscheint. Daneben aber läuft das Leben für alle die Indios hier weiter ab, an ihrem Lauf wird nicht viel geändert. Ich glaube, ich bin mir noch nie so im klaren gewesen wie hier, was es heisst, zu leben, zu lieben und getragen zu sein von Beziehungen zu andern, die einem weit weg Sicherheit und Stärke geben. Ich spüre hier, dass man eigentlich keine Sekunde mit Streit und Unzufriedenheit vertun dürfte, denn dies wäre wirklich verlorene Zeit, verlorenes Leben, sinnentleertes Leben, verlorenes Glück durch eigene Schuld. Wir haben ja kaum Grund einmal unzufrieden zu sein, solange wir so vom Leben begünstigt sind.

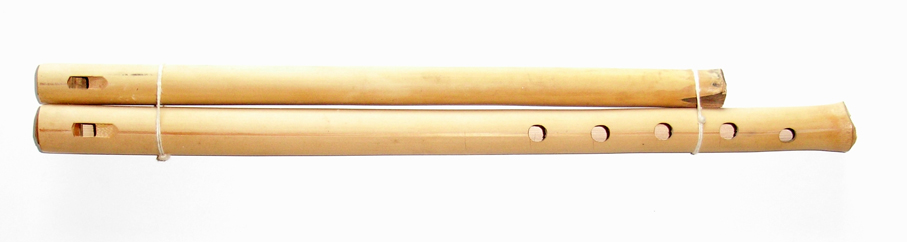

Donnerstag, 05.07.1979. Heute ist für mich ein Museumstag. Ich besuche das sehr schöne Museo Folclorico in der Calle Apolinar mit einer Ausstellung über die Chaco‑Indianer, dann die Casa Murillo, und anschliessend bummle ich durch die Calle Sagaragna, wo ich verschiedene Flöten kaufe. Es regnet zum ersten Mal leicht. Die Strassen werden durch die feine Schmutzschicht feucht und glitisch. An einer steilen Strasse rutscht ein Mikrobus ab und stellt sich quer. Alle Autos fahren vorsichtig. Am Abend besuche ich in der Casa Culturel de Franz Tamayo einen südamerikanischen Volksliederabend. Drei Sänger der Savia Nuevo spielen ein grossartiges, zweistündiges Konzert mit Gitarren und Charangos. Anschliessend muss ich mich wieder innerlich mit einem Tee aufwärmen.

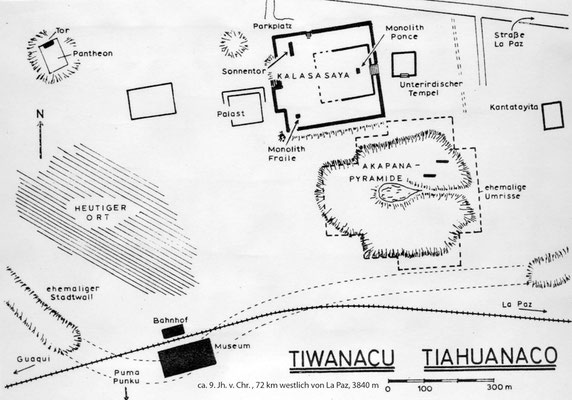

Freitag, 06.07.1979. Ausflug an Titicacasee, Huacullani und den Ruinen von Tianawaku. An diesem Tag habe ich die Gelegenheit, das Altiplano und den Titicacasee zu erleben. Ich darf im Landrover zu einem Projekt der schweizerischen Entwicklungshilfe in Huacullani mitfahren. Die abenteuerliche Fahrt auf Naturstrassen mit Kies, Schotter, grossen Löchern sowie Bachfurten führt zum Teil über die berühmte Panamericana. In Huacullani versucht man mit einfachen Mitteln das Los der Indiobauern zu verbessern. Diese besitzen im Schnitt 4 bis 5 ha Land, was aber auf einer Höhe von 4000 Metern nur kargen Boden und Steine bedeutet. Es wachsen Gras, Schilf, Kartoffeln. Überall stehen malerische Kleinsthöfe aus braunroten, luftgetrockneten Adobeziegeln. Es hat fast immer 4 bis 6 kleine Hütten, einen Hund, zwei Esel, vielleicht schwarze Schweine mit einigen winzigen Jungen, dann noch einige Rinder oder Ochsen und einen Haufen Strohgras. Die Hälfte des Viehbestandes besteht aus Ochsen, die zum Ziehen des alten Holzpfluges benötigt werden. Dies ist eigentlich unrentabel, da man so viel Nahrung für Zugtiere braucht, die ausser der Arbeitsleistung weder Milch noch Junge liefern. Überall werden auch kleinere Schafherden gehütet. Oft sitzt am Wegrand eine Aymarafrau, die mit einer Fallspindel spinnt. Ein Bauer fährt mit einem Boot auf den See, zieht Algen aus dem Wasser und füttert damit seine Kühe. Es hat viele rundliche Steinhaufen aus Steinen, die zusammengelesen wurden, um die Äcker davon freizumachen. Die Farbpalette in dieser einmaligen Landschaft bewegt sich zwischen gelbrot und braun. Das einzige Grün sind die hohen Eukalyptusbäume, die aber nicht einheimisch sind, sondern um 1900 aus Australien eingeführt wurden. Sie wachsen rasch und liefern so doch ein wenig von dem raren Holz. Die Fahrt geht weiter über Schlaglöcher und Dachrunsen. Wir picknicken am Titicacasee, der uns eine überwältigende Kulisse darbietet. Immer gibt es etwas zu sehen. Da ist ein Junge, der die Schafe hütet und dabei seinen Drachen steigen lässt. Die Schafe fressen schnell unsere Bananenschalen. Schnee liegt auf den Sechstausendern in der Ferne, deren Gipfel von Wolken umhüllt sind. Ein Bauer kommt uns mit seinem Esel entgegen, die wenigen Velofahrer verschwinden rasch von der Strasse, wenn sie das Auto hören. Wir sind in eine gelbe Staubfahne eingehüllt und erreichen ein Dorf mit einem Platz. Überall hat es binsenartige Strohhaufen, die als Futter dienen und Misthaufen, die getrocknet Brennstoff abgeben. Deswegen fehlt auch der Dünger für die Felder.

Das schweizerische Entwicklungshilfeprojekt in Huacullani überrascht mich: Einmal, weil man sich bei uns doch oft falsche Vorstellungen von solchen Projekten macht, sich vielleicht grosse Hilfemassnahmen vorstellt, andernteils, weil man sich doch keine Vorstellungen über die Realitäten an einem solchen Ort machen kann. Die menschlichen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen und finanziellen Verhältnisse sind von unserem Standpunkt her kaum zu beurteilen. Hier hausen zum Beispiel zwei Schweizer Entwicklungshelfer (ein Agronom, ein Techniker) in selbsterstellten Häusern mit ihren Familien auf dem Altiplano von Bolivien auf einer Höhe von 4000 Metern. La Paz ist mit seinen Spitälern drei Stunden entfernt und nur über eine miserable Strasse zu erreichen. Strom gibt es nicht, Warmwasser bekommt man durch eine selber gebastelte Sonnenkollektoranlage. Trotzdem wohnt man noch viel komfortabler als die Indios. Was will man nun hier? Die Verhältnisse der Kleinbauern verbessern? Hilfe zur Selbsthilfe? Aber wie? ‑ Da es im Land an tierischen Proteinen und Fetten mangelt, sollte man die Viehzucht verbessern und die Milchleistung der Kühe steigern. So baut man zuerst saubere, offene und hygienischere Stallungen. Dann verbessert man die Futterlagerung durch die Einführung von Erdsilos. Kühe, die nicht nur Milch geben, sondern auch den Pflug ziehen können, wie bei uns vor 80 Jahren, wären eine weitere Wunschvorstellung, denn dann brauchte es nicht so viele Zugochsen. Natürlich sollten auch die Anbaumethoden verbessert werden. Traktoren sind dafür nicht vorgesehen, aber ein bewegliches Joch, damit die Ochsen nicht zu schnell ermüden. Dann sollte die Pflugschar verbessert werden, doch dazu muss man zuerst einen Mechaniker ausbilden. Aus der Schweiz lässt man einen Pflug aus den Dreissigerjahren kommen. Man möchte diese Pflüge hier nachbauen, aber auch dazu müssten Leute ausgebildet werden. Doch zuerst müssen ja die Bauern noch überzeugt werden, dass man mit einem solchen Pflug besser, schneller und arbeitsparender pflügen kann. Also lässt man einen Spezialisten kommen und veranstaltet mit ihm ein Schaupflügen mit der traditionellen und «fortschrittlicheren» Methode. So braucht es Zeit, viel Zeit und Geduld. Die ländlichen Verhältnisse kann man nicht einfach umkrempeln. Man kann wohl nur Impulse geben und muss dann die Verhältnisse aus sich selber heraus entwickeln lassen. Man arbeitet mit dem Dorf und darf die Leute nicht überfordern und ihnen auch nicht zuviel bezahlen. Dann müssen auch Rückschläge in Kauf genommen werden, denn der Staat hat im gleichen Dorf auch ein eigenes Entwicklungsprojekt. Man hat in einer Kooperative ein Staatsgut aufgebaut, auf dem die Bauern arbeiten. Auf diesem Gut wird aber der Boden mit grossen Trakoren umgepflügt, mit Traktoren, die sich Kleinbauern nie anschaffen, gebrauchen oder bezahlen können. Der Verwalter trägt einen breitrandigen Texashut, er hät einen begünstigten Posten, den er bei den nächsten Wählen verlieren könnte. Daneben leben hier die Entwicklungshelfer aus der Schweiz für vier Jahre weit entfernt vom gewohnten Lebenskomfort. Es gibt heute Probleme zu lösen. Was macht man mit dem kränklichen Kalb? Können die eingelagerten Kartoffeln, die mit 40‑grädigem Wasser desinfisziert wurden, nun verkauft werden? Darf man den Erdsilo am Titicacasee anstechen. Dann werden die Kühe auf die Allmend am See getrieben. Wir fahren mit um den Anstich des Erdsilos anzuschauen. Auf der Heimfahrt besuchen wir die Ruinen von Tianawaku. Es gab hier eine hoch entwickelte Kultur der Aymara, die durch die Eroberung der Inkas (quechua) überdeckt wurde.

Samstag, 7.7.1979, Santa Cruz. Eine Seite Boliviens lerne ich zur Genüge kennen - die des Wartens und die Unzverlässigkeit. Als ich mein Flugbillett für Santa Cruz löste, sagte man mir, die Rückfahrt müsste ich dann direkt in Santa Cruz lösen. Das Billett war für einen Spizialflug um 11:50. Um 10:30 war ich also im Stadtbüro der LAB, um dort den Bus zu besteigen. Erste Verspätung, da einem Ehepaar eine Handtasche gestohlen worden war. Um 11:10 sind wir auf dem Flugplatz. Nur gibt es keinen Spezialflug. Ich stehe an, um auf der Warteliste eine Nummer für ein späteres Flugzeug zu bekommen. Nr. 12 für den Flug um 13:00. Um 13:00 musste ich wieder anstehen und bekam dann schlussendlich nach 3 h des Wartens einen Platz in einer Maschine um 15:00. Es waren viele Leute in der gleichen Situation wie ich, nur muss man wissen, wie man durchkommt. Um 16:15 landen wir ca. 800 km östlich in Santa Cruz im Chaco. Ich fahre im Taxi ins Zentrum und in ein billiges Hotel (Hotel Copacabana, Fr. 12./Nacht. Der Portier führt mich hinauf, auf meinem Bett liegt ein Zimmermädchen. Immerhin kann ich das Zimmer abschliessen. Nach meinen Flugerfahrungen suche ich sofort das LAB‑ Büro auf,um meinen Rückflug zu buchen (für Sonntag, da ich am Montag wieder in La Paz sein muss. Ich stehe erneut an, warte, bestelle mein Ticket, alles ausgebucht bis Mittwoch. Ich insisttere, langes Suchen und Telephonieren, gut: Morgen früh um 06:00 ist noch ein Platz frei, das heisst, um 05:00 auf dem Flugplatz sein. Und ich muss noch froh sein. Ist das ein schöner Aufenthalt für eine Nacht in Santa Cruz in der tropischen Schwüle des Flachlandes. Wenigstens ist das Cervezza kalt, und ich habe doch ein wenig an einer andern Landesregion geschnuppert. Ich habe Zeit,ein wenig herumzubummeln, es ist schwül, warm und stinkig ‑ nach La Paz ganz ungewohnt. Die Mercados hingegen sehen ähnlich aus, eben nur stinkiger, eine Luft zum Abschneidend, die Mandarinen sind etwas teurer als in La Paz. Ich irre umher, es wird schon um 18:15 dunkel. Man sieht hier weniger die Gesichter des Altiplanos, alles scheint etwas leichter, billiger, kitschiger zu sein, neuer. Es ist eine aufstrebende Stadt, die sich hinaus in Chaco entwickelt. Es wurden hierher Indios aus dem Alto angesiedelt, ich sehe aber nur zwei Indiofrauen mit dem brauen Hut aus La Paz, beide bettelen. Die Cruzeieros scheinen mehr Mestizenblut in den Adern zu haben, aber sonst ist auch der Verkehr, die Märkte,die Strassenverkäufer, die Bettler gleich. Ich esse zu nacht und gehe früh schlafen (aufstehen um 04:00). Der Portier will mich wecken. Im Bett betrachte ich noch einmal mein Ticket zur Kontrolle. Was steht da. Flug erst am Montag, den 9.7. um 06:00. Also schnell anziehen, hinunter, den Weckbefehl zurücknehmen, um dann noch telephonisch festzustellen, ob der Flug wirklich erst am Montag ist. Ja. Nun ich habe also einen Tag in Santa Cruz gewonnene Zeit.

Sonntag, 8.7.1979, Santa Cruz. Am Morgen weckt mich Kindergeschrei und Regengeprassel auf dem Innenhof, um den sich die Zimmer gruppieren. Auf dem Innenhof beginnt eben eine Poker- oder Jassrunde (sie dauerte an bis am Abend als ich zurückkehrte). Ich miete ein Taxi für eine zweistündige Fahrt Richtung Norden für 13 Franken. Dabei sehe ich viele interessante Dinge und unterhalte mich mit dem Fahrer: Botanischer Garten, Rio Parai, der zur Regenzeit grosse Ueberschwemmungen macht, tropische Pflanzen mit grossen Blättern, Palmen und riesigen Hülsenfrüchten. Dann geht es über die Ebene, flaches Land, Stacheldrahteinzäunungen, dahinter Vieh, dann grosse Zuckerrohrfelder, Baumwollplantagen und wieder Zuckerrohrfelder. Lastwagen voller Cannae fahren vorbei auf dem Weg zur Fabrik. Die abgeernteten Felder werden abgebrannt, Rauch liegt in der Luft, das Feld bleibt schwarz zurück mit leeren grossen Schneckenhäusern. Staub und Wind, ziehende Regenwolken und Baumwollfelder, dann eine Zuckerfabrik, die Luft ist süsslich feucht, Eintritt bekommen wir am Sonntag nicht. Heute ist es viel kühler als gestern. Am Nachmittag machte ich eine zweite Taxifahrt, diesmal Richtung Süden, bis zu einem malerischen Wildwestdörfchen geht es über Sandpisten. Der junge Fahrer ist ein guter Fremdenführer. Ich habe so viele neue Eindrücke, dass ich kaum mehr etwas aufnehmen kann. Wir versuchen eine andere Zuckerrohrfakrik zu besichtigen, vor der sich die Lastwagen stauen. Das Photokraphieren bei der Erdölraffiniere ist verboten. Erdöl, Rinder, Baumwolle, Zuckerrrohr, die Reichtümer des Chaco, darum wurde im Chacokrieg 1932 gegen Paraguay gekämpft, und Bolivien verlor grosse Gebiete, die Indios der Anden hingegen bekamen als Soldaten eine gewisse Selbsterfahrung als Eigenpersönlichkeiten. Zuletzt fahren wir zum Zoo von Santa Cruz. Er ist recht modern und viel grösser als in La Paz, wo es fast keine Tiere hat. Ich möchte el Condor sehen, doch der Zoo ist geschlossen. Langes Verhandeln mit dem Mann am Eingang. Dann wir dürfen schnell hindurch marschieren, sehen aber nicht viel. El Condor und die Schlangen schlafen, noch ein Trinkgeld in die Hand des Portiers und zurück in die Stadt. Ich frage mich durch nach den Mercados. Der Junge, der mir den Weg weisst, verfolgt mich versteckt recht lange, bis er sieht, dass ich ihn bemerkt habe. Auf dem Markt bettelt mich eine junge Frau an, sie habe ein grosses Geldstück verloren und traue sich nicht nach Hause, ob ich ihr 10 Pesos gebe könne. – Ja? War es ein Trick - wenn auch. Abends rekognosiziere ich noch den Weg auf den Flugplatz. Es ist nur ca. 20 Minute. Wenn ich morgen kein Taxi finde, kann ich auch zu Fuss gehen. Ich überlasse nichts mehr dem Zufall.

Montag, 9.7.1979, Santa Cruz – La Paz: Das Wecken klappt nicht, aber ich bin natürlich selbst um 04:00 erwacht, gehe hinunter, wo steht ein Junge verschlafen aufsteht und die Tür öffnet. Nach 100 m fährt ein Taxi vorbei, um 04:30 bin ich schon auf dem Flugplatz. Drei Männer dösen auf Bänken, sonst ist alles ruhig. Ich schreibe Vrony. stehe am Schalter an und dann Rückflug mit der LAB. 07:30 erste Überraschung, denn wir landen in Cochabamba, in La Paz sei schlechtes Wetter, also wieder einmal in der überfüllten Flughalle warte. Mit Ellbogen bekomme ich einen Thekenplatz und einen Kaffee. Um 08:37 ist der Jet abflugbereit. Ich glaube es erst, wenn wir in La Paz sind. Um 09:00 fliegen wir über den Wolken, und schon nach 10 min kommt die Durchsage: Wegen der Wetterlage in La Paz müssen wir nach Cochabamba zurück. 09:46 2. Landung in Cochabamba. Um 11:00 bin ich endlich wieder in La Paz.

Samstag,14.7.1979. Am Morgen war ich auf dem Mercado negro und suchte lange nach Tontierchen. Zufällig fand ich eine Frau, die mit solchen Tierchen am Boden sass. Ich kaufte gleich alle 15 der naiven, aber sehr schönen Stücke. Das Stück 20 Rappen. Die Versuchung auf diesen Märkten dies und das zu kaufen ist gross. Doch fürchte ich für meine Koffer.

Sonntag,15.7.1979. Ich muss den wunderschönen, warmen Sonntag geniessen und gehe in den städtischen Kleinzoo. Aber auch dort kann ich die seit langem gesuchten Lamas nicht entdecken, nur ein Gehege, das

mit Alpaca beschriftet ist, in dem aber Esel stehen. Der Kondor beeindruckt gar nicht, denn dieser König steht in einem Gehege, in dem er kaum seine Schwingen ausbreiten kann. Nachher schaue ich

eine Stunde der Riesenrutschbahn zu, auf der sich die Kinder am Sonntag vergnügen. Auf einem Kartoffelsack wird auf zehn Wellblechbahnen hinuntergerutscht. Wer unten nicht schnell zur Seite geht,

wird vom Nachfolgenden über den Haufen geworfen. Die Kinder scheinen viel ertragen zu können, denn es gibt schreckliche Zusammenstösse. Ich beobachte die Leute. Sie sind lieb mit ihren Kindern.

Man hört auch kaum Kinder weinen - ausser im Film Supermann, denn dort wurden auch die Kleinsten mitgeschleppt. Was sollen sie auch weinen, wenn die Mutter den ganzen Tag bei ihren Nüsschen und

Mandarinenstand sitzt, das Kleinste im Schoss, ihm von Zeit zu Zeit die Brust reichend. Das ältere Kind ruht manchmal auf einem Tuch an einer Hausmauer oder ist unterwegs, um Zeitungen (und

alles, was man sich vorstellen kann, auch grosse Warmhaltekrüge) zu verkaufen. Die Avenida 16 Julio ist geschmückt mit farbigen Lampen, Skulpturen aus langen Bambusgestellen und Farben (grün,

gelb, rot ‑ Bolivia). Am Montag ist nämlich ein Feiertag der Stadt La Paz, der mit grossen Umzüge gefeiert wird. Am Abend weiss ich endlich, was das für Bambustürme sind, denn während ich den nächtlichen Umzug betrachte, beginnen diese Türme plötzlich Feuer zu spucken. Feuerräder drehen sich, Funken stieben. Tausende marschieren

vorbei, auch die Armee mit den modernsten SIG Strumgewehren. Es hat Gruppen aus allen Volkskreisen. Immer wieder ertönen die Rufe: Viva Murillo, viva La Paz! Am Himmel zerplatzen

Feuerwerksgranaten, mitten in der Stadt, zwischen den hohen Wohnsilos, und wie kleine Sonnen steigen andauernd Heissluftballons empor. Der Kleine neben mir muss mal, er dreht sich um und brünzelt

auf die Strasse. Um 2200 n,achdem der Umzug fertig ist, gehe ich in die Pena Neira, wo echte Folkloregruppen auftreten (10 Fr. Eintritt). Die Spielfläche ist nur 5 m gross, ich sitze gleich

daneben. Es treten im ganzen sieben Spielgruppen auf. Ich werde nicht müde mit Zuhören, denn was hier geboten wird, ist ausgezeichnet. Die meisten Grurpen haben einen Gitarrespieler, ein

Charango, eine Trommel und einen Flötenbläser (verschiedene Modelle). Die Zampona (Panflöte) wird ganz anders als in Europa geblasen. Aus ihr tönt der rauhe Wind des Altiplanos. Manchmal sind es

auch drei Flötenspieler mit einem Paukisten noch mit der Kuhzehenrassel lärmt. Die Stimmung ist ausgezeichnet, aus dem bolivianischen Publikum der oberen Klasse - neben vielen Touristen - kommen

noch viele Wünsche. Zuletzt tanzt eine Weisse mit einem älteren Herrn, der Tanz wird mit einem Glas auf dem Kopf beendet. Dann werden Volkslieder gesungen, schade, dass ich zu wenig Spanisch

verstehe. In der Musik steckt erstaunlich viel Rhythmus und Rasse, natürlich auch der rauhe Wind des Altiplanos. Spät marschiere ich nach Hause. Ein betrunkener Indio torkelt auf der

Strasse.

16.7.1979. Am Nachmittag betrachte ich den Feiertagsumzug, der sich während zwei Stunden vorbeiwälzt. Die kilometerlange Menschenschlange aus allen Volkskreisen wälzt sich stockend,

farbenprächig,aber ermüdend vorbei. Es scheinend mir zehntausende zu sein.

Dienstag, 17.7.1979. Yungas. Ich entschliesse mich kurzfristig, die fruchtbaren Andentäler der Ostabdachung der Anden, die Yungas zu besuchen. Coroico liegt auf 1700 m. Das Taxi scheint teuer, ca. 100 Fr. Aber so komme ich schnell und sicher hin, kann überall anhalten und photographieren und muss bei den gähnenden Schluchten weniger Angst haben als mit dem Bus, von dem man ja nie weiss, ob er die Rückfahrt schafft. Die Hinfahrt ist sehr anstrengend, vor allem auch für den Chauffeut. Zuerst geht es hinauf auf 4654 m, auf den hohen Cumbrepass, wo ich endlich, endlich Lamas und die etwas kleineren Aplacas sehe. Von dieser Hochgebirgesregion geht es nun hinunter bis auf 1700 m. Für 100 km braucht man vier Stunden Fahrt Die Strasse ist staubig, steinig und kurvenreich. El Christo de las serpentinas spannt seine Arme am Pass auf, um die Fahrer zu schützen. Trotzdem fährt öfteres ein LKW vollbeladen oder nicht, mit Orangen und Indios, die auf den Markt in La Paz wollen,hinunter. Ein Abhang ist orange von der Fracht eines Lastwagens, der vor drei Tagen über die Kurve hinausfuhr. Es ist eine wunderbare Fahrt, von Vegetationsstufe zu Vegatationsstufe, hinunter in tropische Gebiete. Ich denke an das Tessin und an Derborence im Wallis. Staubwolken umhüllen uns, wenn wir einen Lastwagen oder Bus überholen, ich weiss nicht wie der Chauffeur im Staub und Gegenlicht überhaupt noch etwas sieht. Im Bus ist die Fahrt 5‑6 Stunden. Der Fahrer zeigt mir viel. Wir halten bei Coca-, Orangen- und Kaffeepflanzungen. Er stiehlt mir auch einige Mandarinen vom Baum. Schlussendlich erreichen wir Coroico, wo die Fahrt im Hotel endet, zu dem alle Touristen hingeführt werden und zu Mittag essen können. Das Dörfchen Coroico bietet selber nicht sehr viel. Der Ausblick das Tal hinunter macht einem aber an,einfach weiterzuziehen, bis ins Flachland. Der Aufenthalt ist kurz, der Chauffeut besucht die Indios, die beim Hotel wohnen, kauft dort Cocablätter und scheint sehr vertraut zu sein. Ich darf den Garten betrachten. Auf der Heimfahrt ist es sehr heiss, drückend und einschläfernd. Ich erwarte jeden Moment, dass der Chauffeur einnickt. Seine Schläfrigkeit lässt etwas nach, nachdem er einige Cocablätter kaut und mich so ganz heimfährt.

Donnerstag, 19.7.1979. Ich unternehme eine Busfahrt ins Mondtal unterhalb unterhalb von La Paz, ein Erosionstal, das mich aber eingentlich nicht so beeindruckt. Am Mittag bin ich in 10 Buchhandlungen gewesen, denn ich suche immer noch ein bolivianisches Liederbuch, das es aber anscheinend nicht gibt. Dann habe ich ebenfalls mein Budget aufgestellt, sodass es mir noch für eine Woche reicht. Ich bekomme einen Brief von Vrony, in dem steht, dass sie seit 11 Tagen keinen Brief von mir hätte (ihrer ist vom 11.), obwohl ich praktisch jeden Tag einen Brief schrieb und sie jeden 2. Tag auf die Hauptpost brachte. Die Post geht natürlich nur zweimal in der Woche mit der Lufthansa weg.

Freitag, 20.7.1979. Mein heutiger Ausflug führt nach Copacabana am Titicacasee. Eine 3‑stündige Autofahrt mit einem argentinischen Ehepaar. Er ist Pilot. Um 7 Uhr sollte es losgehen, abgeholt werde ich aber erst um 0800. In Copacabana ist es sehr schön und warm. Die Halbinsel ist über eine Fähre erreichbar, da man sonst um auf die Halbinsel zu gelangen über peruanisches Gebiet müsste. Es gibt im Ort selber nicht viel zu sehen. Für einen Ausflug auf die Sonneninsel reicht es nicht. Die Hinfahrt hingegen ist ungeheuer schön, die Eindrücke wechseln ständig. Wie ich um 16:00 ins Hotel zurückkomme, liegt ein Brief da, in dem Vronil schreibt, dass sie 15 Tage keinen Bericht von mir hat.

Sonntag, 22.7.1979. Heute mache einen kurzen

Taxiausflug auf den Chacaltaya (höchste Skipiste der Welt, ca. 500 m).

Montag, 23.7. - Samstag, 28.7.1979. Die letzten Tage sind ein schlimmer Spiessrutentlauf zwischen warten, hoffen, warten, bangen, vor unüberwindbaren Behördenhürden stehen, organisieren, Dokumente vorbereiten, mit Advokat und Behörden verhandeln, Visa und Flug im voraus organisieren, nicht aufgeben. Und dann - im letzten Moment, am Freitag um 17:00 Uhr kann ich zusammen mit dem Advokaten endlich die Resolution auf der Jugendbehörde abholen. Nun rasch Photokopien machen, im LH-Büro den Flug definitiv buchen, Vroni das ersehnte Telegramm schicken, ins Heim eilen, Maribel aus dem Bett holen, ins Hotel bringen, packen, kurz schlafen und schon sind wir auf dem Weg zum Flughafen uns das Flugzeug hebt auf dem Altiplano ab in neue, unbekannte Zukunft. Der Flug verläuft gut und problemlos, das Heimkommen ist sehr schön. Wir sind glücklich, vor allem wie wir am Flughafen vor der Glasscheibe stehen und Vrony, Regula und Judith sehen, die ich so sehr vermisst habe. Wir haben geweint.

Souvenirs:

Quarango, kleine Gitarre mit 10 Saiten. Der Klangkörper

besteht aus dem Panzer eines Gürteltiers. Die Geschichte erzählt, dass das Gürteltier schlief (man kann es nur im Schlaf fangen) und schlief und schlief - und als es erwachte, war es schon ein

Charango. Das Gürteltier ist das einzige Tier, das nach dem Tode singt. Das Charango ist ein Erbe aus der spanischen Kolonialzeit vom 15. Bis 16. Jahrhundert, man erkennt es an der traditionellen

spanischen Spielweise.

Pinquilla, 2

– 5 Löcher, blockfötenähnliches Mundstück

Quena, Flöte aus Bambusrohr mit eingekerbtem Schlitz als Mundstückes. Sie spielt 3 Oktaven und ist das einzige «genaue» Instrument. Quena Quena ist eine grosse Flöte.

Maricucha, Doppelflöte, einhändig gespielt, nicht ganz Mann, nicht ganz Frau (Zwitter)

Tarka, geschnitzte Holzflöten (grosse und kleine), heiserer Klang. Die grosse Flöte wird im Dorf gespielt, wenn ein neuer Mann z. B. Gemeindepräsident wird.

Zampoñas oder Sikus, Panflöten aus Schilfrohren verschiedener Längen. Sie werden von Indios an den Ufern des Titicacasees angefertigt, (6-7 Rohre). Man braucht viel Luft, um sie zu spielen, und oft spielen viele Musikanten zusammen. Sanca, lang, ca 14 Röhren, Malta, 11 - 12 Röhren.

Ch'ullus, Rhythmus-Instrument, zwei Rasseln aus einem Haufen zusammengebundener Ziegenklauen, links mit rotem Band und hellen Zehen, rechts mit grünem band und dunkeln Zehen symbolisieren Weibchen und Männchen.

Chuspas (Täschchen für Cocablätter)

Tonfigürchen (Tiere mit Reiter, Tonflötchen, Vase)

Anhänger, Kultfiguren:

Silber, Münze (Peso), Löffel,

Stecknadel, Sporen

Gegenstände: Spindel, Schleuder, Mütze, Puppe

Tejiodos = Tücher, festgemacht mit «Topas» (Nadel) oder «Alifileras» (Stecknadel). Diese Nadeln haben oft eine Fischform (Silberfisch aus einem alten sagenhaften Silberschatz der Inkas). … «para sejetarsa las mantas, user par alas mujeres natives»